冯宝麟 | 婉通精舍印话:圆朱文印

开栏语:壬寅秋冬交替之际,《丰神流动——冯宝麟圆朱文印专集》在经历几度波折后面世了。适值新书首发之际,接到《中国书画报》姜彤编辑的邀约,拟以展示我之篆刻创作、梳理我之艺术观点为主体,在报端辟一栏目。此立意与《丰神流动》一书的体例颇为相近,正可以新书内容为参照,在此基础上增益生发,将未尽之意、未详之说臻于完备,便慨然应允。

经再三斟酌,将栏目定名为《婉通精舍印话》。婉通精舍,乃吾卜居京华所置书斋之名,亦作“晚通精舍”。婉通者,篆之恒美,亦圆朱文印之奇韵也。唐孙过庭在其《书谱》中云“篆尚婉而通”,乃其纵观书法风格之流变、于古篆秘境探赜索隐之得。余自弱冠之年便与篆结缘,数十载“癖于斯”而痴心未改,虽生性愚钝,但能持之以恒,且于创作中始终追索婉约典雅之奥旨,常以“婉通”自悦,也常以“晚通”自嘲。故壬寅金秋卜居京华,便以“婉通精舍”为斋号。晚通之人痴迷婉通之艺,美谈乎?无奈乎?抑或二者兼而有之!无论如何,身居婉通之室而悟谈婉通之艺,可算作一桩风雅事耳!

此专栏分为三部分:前者,我所理解之圆朱文印;中者,对婉通之美的阐发;后者,对具体创作之剖析。有宏观的分析概述,有微观的甄别研判,亦有真切的实操札记。所有这一切,均欲以真知真相示人,虽难免偏执偏见,皆数十载曲径寻幽之所得。但愿能于读者诸君有所启发,或从吾之失误处得到借镜,诚如是,则不枉费字纸,实印苑殊胜之缘也!

圆朱文印是印章艺术领域里个性鲜明、独具魅力的一种风格样式,它在印章发展史的不同阶段表现方式也各有不同,但其精神实质是恒定的,那就是追求一种精工唯美、雅静秀润之美。

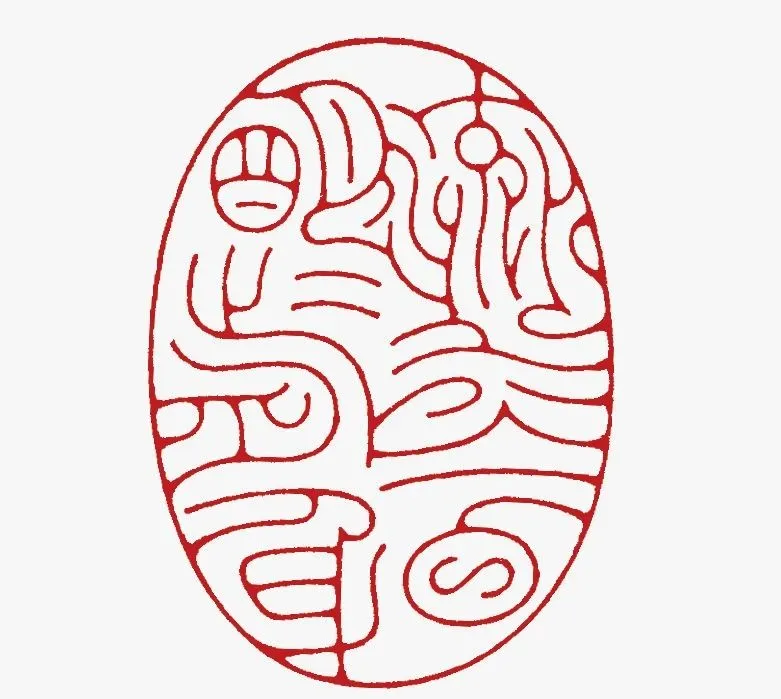

流水今日 明月前身 5.6厘米×4厘米 冯宝麟篆刻

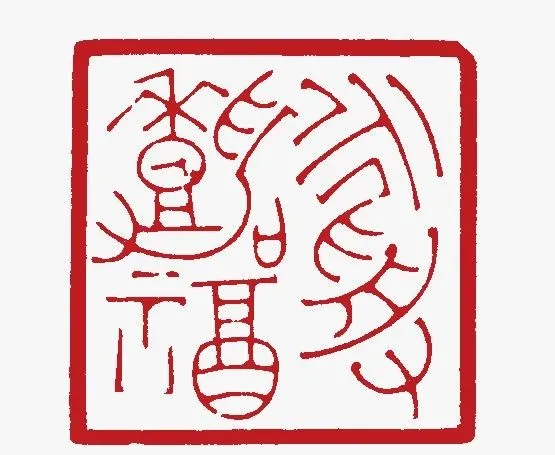

永受嘉福 3.4厘米×3.4厘米 冯宝麟篆刻

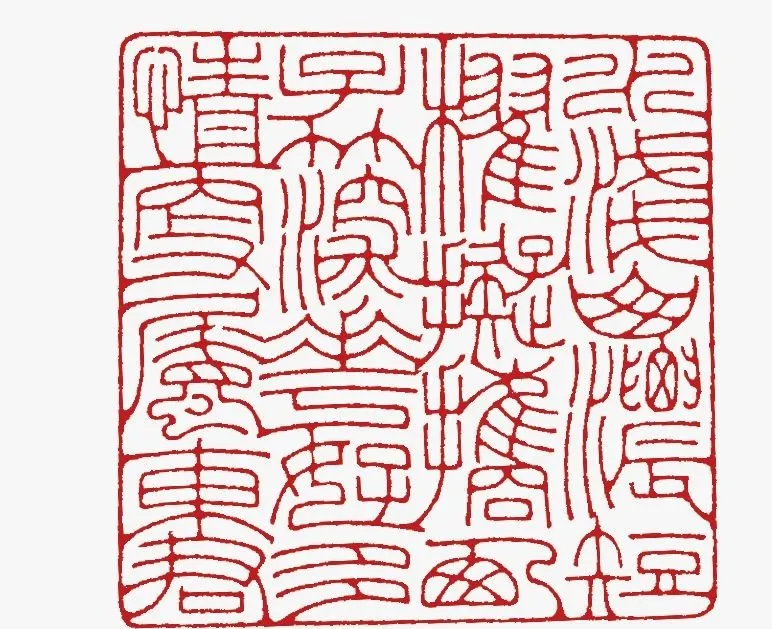

水浅山浓短棹拟携西子

竹深花好多情更属东君

5.3厘米×5.3厘米

冯宝麟篆刻

“圆朱文印”作为印学界都很熟悉的“概念”,是由前代的专家学者对其本质特点归纳总结而成。“圆”是指这一艺术风格的美学特征,当然,这里的“圆”不同于现实中客观物体的“圆”,也不是物理学领域研讨的“圆”,而是一种人们在艺术审美过程中所能感受、领悟到的温润、典雅、婉约、曼妙之美。“圆”与“朱”组合在一起,其指向也就更为明确:以精工缜密为其外在表现、以秀雅超逸为其内在品质的细线条朱文印。

清代的印论家陈錬在其所著《印说》中,对圆朱文印的定义最为精当,即“其文圆转妩媚,故曰圆朱。要丰神流动,如春花舞风,轻云出岫”。也就是说,细朱文的印章为求生动灵活而呈妩媚之姿,且质感圆润,所以被称为“圆朱文印”。

在以优美和壮美共同构成的印章审美范畴中,圆朱文印所表现出来的独特美感隶属于“优美”一系。而按照我们传统文化对艺术美的分类方法,圆朱文印之美当属阴柔之美,与阳刚之美相对应,成为艺术审美中不可或缺的构成元素。阴柔之美是支撑印章艺术之美完整存在并与阳刚之美相依相辅的“两极”之一。

阴柔之美近乎女性之美,是艺术之美的重要组成部分,也是人类审美不可或缺的要素。古人讲:“形不离乎影,影必依乎形;阳不背乎阴,阴必随乎阳。然形离乎影必至消亡,阳背乎阴必至乖戾。”(见《阴阳斗序》) 其实,这种说法能从道家学说以及道家的阴阳图腾里溯源,是我们先民认识自然、认识自身、认识社会、认识天地万物的智慧结晶。

“杏花春雨江南”与“骏马秋风塞北”各有迷人之处,姑苏昆曲或华阴老腔,都能引起欣赏者的共鸣,人们可以根据本性喜好而有所选择,但不可以一己之见而刻意地抑此扬彼。社会学家费孝通先生是睿智通达的,所以才有“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的高论。

与所有艺术风格的发展方式一样,圆朱文印的发展也经历了一个漫长而曲折的探索过程,其形式特色与风格样式是逐步完备、成熟起来的,有一个渐进的过程,而且每个发展时期都呈现出不同的时代特征。近年来,有大量收藏家的旧藏和新出土的古玺印精品面世并结集出版,在当代高精度摄影、印刷技术的助力下,让我们能够更真切地欣赏到两三千年前先民们的杰出创造。其中,很多古玺印精品其洁净纯粹的线条质感、精工秀雅的审美追求,与我们心目中的圆朱文印高度一致,所呈现出的美学追求以及风格特征,已经高度“圆朱化”。如2020年10月由上海书画出版社出版的 《日本岩手县立博物馆藏太田梦庵旧藏古代玺印》 一书中,收录在261页的H26号古玺印(见附图下),印面气息之圆融、篆字造型之生动、线条屈伸之优雅,都令我们叹为观止,将其视为圆朱文印的鼻祖或曰圆朱文印祖先的代表之一,绝对是令人信服的。

秦汉印大都为阴文,这是当时印章制度和应用方式使然,但从少量汉代私印和吉语印不难看出,汉代的朱文印已经具备了圆朱文印这一风格样式的基本特征,无论是形式特色还是用篆方式或者所追求的印面效果,都可视为圆朱文印发展早期的典型代表。

隋唐时期是阳文(朱文)印为印章主流的时代,印章使用环境、使用方法的改变,加之印面变大、蟠条印盛行,令古法渐废,印章艺术从工艺层面走向式微:制作手段粗鄙化,入印文字也颇多乖谬,这都是与圆朱文印所崇尚的精美、典雅相背离的。在这样的大趋势下,圆朱文印的理想范式很难出现。

由此也不难看出,以“惟精惟一”为创作原则,以婉约秀雅为主要审美特征的工稳一路印章,对文化环境、技术条件的要求很高,当失去了这些方面的有力支撑后,便会出现发展的停滞甚至衰退。正因如此,精美的汉代圆朱文印没能在魏晋以后延续其精进之路,反而湮灭在粗放的潮流之中。

宋元时期,官印的形式趋于单一。而私家用印,特别是收藏、鉴赏印的出现,令圆朱文印的发展有了转机。特别是宋元文人的学术倡导,为后来文人流派印的发展奠定了思想理论基础。明清两代的文人篆刻创作,力主复古,追求篆字规范,而且奉秦代玉箸篆为入印篆字的正宗,这都为圆朱文印在明清时期的发展做出理论引导,确定了圆朱文印的形式规范和审美特征。

经过历代印人的不断探索,圆朱文印这一艺术形式终于在晚清民国时期达到了前所未有的繁荣程度,涌现出一批非常具有代表性的篆刻家,如钟以敬、赵叔孺、王福庵、陈巨来、韩登安、叶潞渊、顿立夫等,而形式特色、风格语言也臻于完美。而且,这一繁荣态势一直延续至今,受到越来越多欣赏者、收藏者、使用者的青睐。

在研究圆朱文印文献资料的过程中,我们经常会发现两个近似的概念,即“圆朱文印” 和 “元朱文印”。二者读音相同,而在一些接受者那里,已然成为同一事物的两个名字。

其实,两个概念的内涵和外延均有着很大的区别。对两个概念的厘清、对两个概念各自内涵和外延的认知,可以帮助我们更好地审视这一艺术风格发展的“来龙去脉”,并能帮助人们破除因概念含混不清造成的误导。

概念,是事物特有属性、本质特征的集中反映,而 “圆朱文印”是一个建立在艺术审美特征——“圆”和存在形态——“朱文” 这些本质属性基础上的概念,有着明确的所指。如果我们对圆朱文印这一概念的认识和理解只停留在“圆朱文其实就是元朱文的俗称”层面上,那么,我们就会以元代细朱文印的特征来约束圆朱文印的创作:小篆入印、细边细文,等等。这会大大局限圆朱文印这一艺术形式对未来发展空间的拓展。

相比于凡夫俗论,一代宗师赵之谦的学术视野是开阔的,他曾在圆朱文风格的“镜山” 一印的边款中论及:“六朝人朱文本如是,近世但指为吾、赵耳。越中自童借庵、家芃若后,知古者益鲜,此种已成绝响,曰貌为曼生、次闲,沾沾自喜,真乃不知有汉,何论魏晋者矣。”这一观点虽仍然受到了当时资料匮乏的限制,但足以说明其超迈同侪的认知能力。

在前人的多部印学著作中,都涉及“圆朱文”这一概念,并就其审美特征、艺术品质作出评判,而另一个与之极为仿佛的概念“元朱文”也如影随形。虽然概念可以是约定俗成的,但在两个概念混用的情况下,我们还是应该选择更具学术严谨性、更能反映艺术本质者。

两个概念的混淆,与印学建立早期的一些学者受所见史料的局限,将圆朱文印的滥觞期认定为元代有关。我国虽有源远流长的金石学传统和文人好古的风气,但明代至清前期,能被印人们和印学家们亲眼所见的古代印章实物仍然太少,而且也缺乏对这些资料的理性认识。明清印论中“汉、魏印章,皆用白文”(见吾丘衍《学古编》),“朱文印上古原无,始于六朝,唐宋尚之”(见甘旸《印章集说》)等,在今天看来近乎荒唐的论断,都是因缺乏实物资料导致的误判。

“圆朱文”与“元朱文”不能混淆。首先,从字面意义上看,“圆朱文”是对一种风格式样、审美特色 (即“圆转妩媚”“丰神流动”) 的指称,而“元朱文”则是对一个特定时代里某类印章 (赵孟頫等人的“复古”实践) 的称谓,前者站在艺术审美的立场上,而后者则站在艺术发展史的立场上。其次,它们的价值取向各有千秋:圆朱文在于追求一种特殊的艺术美感,并在此基础上寻求这一艺术风格的发展;而元朱文是元代文人出于对“六朝而降屈曲盘回,至唐宋则古法荡然”的不满而锐意改革,并“以复古为革新”的产物。再次,“圆朱文”是印章艺术对一种特殊风格、特殊美感追求的结果;而“元朱文”是一种新的印章传统建立的初期形态,是传统实用印章向文人篆刻过渡时期的产物,是对“复古”学术主张的践行,而不能被视为一种单纯的风格样式。况且,元朱文的风格指向是非常丰富的,扬明清流派印之先声,而圆朱文的追求是很单纯的,表现形式、表现手法越来越简约、越来越纯粹。

站在圆朱文印构成要素的角度来讲,如果我们把清末民国时期的王福庵作品风格、陈巨来作品风格视为经典范式,并以其为标准来进行比较衡量的话,汉代的圆朱文印比元代的圆朱文印无疑更贴近这一风格的理想状态。

圆朱文印是一个审美意义上的概念,而从审美的角度分析,古玺印中的“圆朱文”以及汉代的圆朱文印,与后世的圆朱文印是一脉相承的,其美学属性、审美特征、作品风格都是高度契合的。

战国古玺中就已经有了圆朱文印的雏形,这些朱文印结篆生动,线条洁净,气息圆融,已经呈现出精工秀雅的风格特质,完全可以视为后世圆朱文印的远祖或者前身。从大量传世作品 (特别是三晋古玺) 中不难看出,其洁净纯粹的线条质感、雅静秀润的审美追求,与我们心目中的圆朱文印高度一致,虽然其在形制上隶属于古玺,但它是古玺中的“圆朱文”。

汉代的圆朱文印则更为成熟、更为经典,其美学品质也更接近于我们对圆朱文印的审美理想,仅就我们已知的汉代圆朱文印来判断看,此得益于印章应用的广泛性以及汉代对印章这一凭信工具在社会生活中受重视的程度,加之当时印章设计、制作工艺的高度发达,彼时的圆朱文印,无论是制作手段还是由此支撑的风格样式,都已经高度成熟。这些历经两千多年的岁月,经历风霜雨雪洗礼、长久深埋于地下的作品出土面世,不禁让我们赞叹古人伟大的创造力。在这些作品中,我们能够看到古人构思创作的匠心和高超的文字处理艺术,能够看到非常完备的形式要素和明确的风格特征。随着汉代印章的大量出土,汉代圆朱文印的资料越来越丰富,这会彻底改变我们对汉代圆朱文印乃至整个圆朱文印发展史的认识局限。

很多汉代的朱文印如“巨蔡千万”“巨陈千万”“巨颜八千万”“大利芑初卿”“翟毋方”“巨司马印”“纶日富昌”“绥统承祖子孙慈仁永葆二亲福禄未央万岁无疆”等,已经是非常经典也非常丰富的圆朱文印范式了。

圆朱文印的发展历程是其形式特色不断被强化、技术语言不断走向纯粹和唯美的过程。如果说写意一路的印章其发展轨迹是不断地在继承前人和古玺印优秀传统的基础上做“加法”,使技术语言、表现手法不断走向丰富,甚至在刀法之外引进各种“做印法”以丰富表现效果、增加印面信息量的话,圆朱文印的发展之路则恰恰相反,它以对一种特殊美感的追求为目标开展探索,而在这个过程中,其坚持“为道日损”的原则,做的是“减法”——不断地从前人的技术手段中剔除那些有碍“理想效果”实现的手法,不断地剥离线条上“多余”的影响艺术美感实现的“内容”,使之越来越简约、越来越纯粹。最后,只剩下最能体现其独特审美理想、最能彰显其形式特色的信息要素——简约而表现力极强、单纯而风格指向明确的“圆朱文”线条。所以,当它发展到清末民国时期,便涌现出了一批极具代表性的圆朱文印人,创作出了一大批经典的精品力作,呈现出盛况空前的局面。而这些代表人物的作品虽面目各异,但精工秀雅、简约纯粹的艺术品质是高度一致的。

圆朱文印是一个美学意义上的概念,概念所指,是其审美特质。一个“圆”字,简约明了地概括了这种审美特质。圆,在中国传统文化中是反映先民宇宙意识、自然观念、审美理想的。用于揭示宇宙运行规律的太极图,就是一个圆形,一个充满运动变化态势、具有循环无穷含义、包含了阴阳辩证思想的“圆”。宋代理学大师朱熹在《太极图说解》中云:“圆者,无极而太极也。”王夫之在《周易内传发例》中云:“太极,太圆者也。”这说明,在东方文明发祥之初,我们的先民就认识到了“圆”所具有的无穷魅力。

太极图已经成为道家反映其哲学思想的图腾徽志,视其为至尊至美的代表,而佛家也将圆通、圆融视作其修心修性的最高境界。弘一法师的名句“花枝春满,天心月圆”,道出了对“圆”“满”境界的渴望。圆朱文印的“圆”,是对“圆”所代表的一种美学倾向的皈依,与物理学、哲学语境中的“圆”有着很大的不同,但其内在意韵是相通的,追求完美、和谐、均衡的终极理想也是一致的。

清代张英在其《聪训斋语》中的阐释,可以看作是儒家阐释美的代表性观点:“天体至圆,万物做到极精妙者,无有不圆。圣人之至德,古今之至文、法帖,以至一艺一术,必极圆而后登峰造极。”由此不难看出,“圆”是中国古典文化关于艺术审美的终极理想。当然,这里的“圆”,不是客观物体之圆,而是一种审美感受、一种哲学境界,是客观事物在人的精神世界里被消化、融解后重塑而来,而这样的“解构”与“重塑”,是对客观之“圆”的一种审美升华。所以,“以圆为美”的“圆”,并非“实圆”,而是“虚圆”,是超越了人们客观接触、感觉认识的“圆”。圆朱文印之“圆”,恰是这样一种经过重塑、被升华了的“圆”。

优秀的圆朱文印,其外在形式的精工秀雅、内在品质的温润典雅,都在诠释艺术的“圆”,诠释“圆”所呈现的艺术特征与其所代表的美学境界。

事实上,圆朱文印的线条没有一根是圆形的,圆朱文印的字形也不可能皆塑为圆形。在艺术审美的经验里,圆是非圆之“圆”,也就是说,被认识、被理解、被人们的观念意识升华了的“圆”,才是艺术的“圆”,才是美的“圆”。这,也是圆朱文印所追求的理想境界。姜夔在其《续书谱》中谈书法审美时讲“圆则妍美”,并提出“草贵圆”的学术主张;孙过庭在《书谱》中提出了篆书的理想境界——“婉而通”;我们评价好的文章,称“字字珠玑”;辛弃疾的词中也有“字字都圆”的妙喻,而评论家论及稼轩词时,则认为有“圆转流丽”的特征;白居易在《琵琶行》中有“大珠小珠落玉盘”的诗句,用以比喻绝美的琵琶音色;我们也将旋律流畅、旋转对舞、三步成圆的“华尔兹”称为“圆舞曲”······所以马建勋先生在其《圆点哲学》一书中说:“历代艺术大家的至德、无朽之至文、千古之绝唱,无不以圆为工,做到圆转流畅,迹迹无痕而后可登峰造极,达到月光如水水如天的圆妙境界。”“其文圆转妩媚”的圆朱文印,也是以这种高妙的艺术境界为旨归的。

马建勋在《圆点哲学》一书中指出:“一切之美,皆形式之美。一切形式中,圆是最完美的形式。”圆朱文印之“圆”,就是这种“形式之美”的集中体现,是“美”的绝佳载体。而这所有的艺术之“圆”,都不是客观的、实在的,都不是具体的对象、实体,而是听不到、摸不着,甚至看不见的,它只是人们面对作品时的一种心灵感受。正因如此,它才玄、微、妙、远,才能包容更广大无垠、更无止境的美。

圆朱文印中“优雅的弧线”“曼妙的曲线”,既是构成圆的有机组成部分,又是从“圆”中析离出来的,具有“圆”的特质的线条。它是运动着的,因而是变幻莫测的,是能幻化为无穷形态的,是无形无象之“圆”,却能构成丰富多姿、富有审美意蕴的篆字,而这些篆字,则承载着“圆”的精神意蕴,组成美的印面。这才是艺术作品最高妙的“圆”,它似圆而非圆,但能在欣赏者那里被抽象、浓缩为艺术的“圆”。这种艺术的“圆”,其实就是一种具有独特品质的美。

在圆朱文印的创作实践中,出于对不同形式美的追求,也是由于印面构图与入印篆字的互相改造,形成了丰富的表现形式。有学者将表现形式不同的作品称为圆朱文印的亚类,但究其实质,则是篆刻家在圆朱文印的创作过程中对印章元素不同方式的(或曰个性化的)利用而已,其美学意义并未改变。

有人认为圆朱文有两个亚类,一曰“圆朱”,一曰“铁线”,还有人划分得更细。其实,这是篆刻家们面对不同的印文内容、不同形状的印材时作出的不同的文字处理(即不同的篆字印化方式)而已:印面宽松时,篆字的原生形态展示更为充分;文字多、内容复杂时,则改造篆字以维护印面的秩序和谐。虽然印面的表现形式各异,然其主旨并无二致。

人们大都把陈巨来先生作品所表现出来的某些特质认定为圆朱文印的最高标准,并奉其为最具代表性的圆朱文印宗师。陈巨来先生的作品印面华美、线条光洁、不尚残破,且极力维护秦小篆原有的结体特征,并在这个基础上将其唯美的特质进一步强化。他的作品与王福庵先生的作品有着明显的风格差异,代表了两种不同的价值取向,各擅其美、各领风骚,均是圆朱文印创作领域的宗师巨擘。

“铁线篆印”的称谓来自欣赏者对印面效果尤其是线条质感的直观感受:很多多字印在构图时,为求得整饬统一、气息典雅,加大了对入印篆字的改造(即“印化”)力度,使之盘曲排叠在一个方形或长方、扁方的空间之内,然后布局成章。这样处理的后果是,篆字已经失掉了秦代小篆书体所拥有的结体特征(即纵向修长),也就部分丧失了篆字自身风流倜傥的韵致。但是,篆字“个性”的部分丧失,是为了整个印面的和谐统一,使整个印面获得了一种雍容典雅的美感。这就是“摹印篆”产生并被广泛运用的根本原因。“铁线篆印”就是运用“摹印篆”创作而成,因其优秀作品的线条大多蕴含张力,有刚健遒劲的质感,所以被人们称之为“铁线篆印”。

在“铁线篆印”的创作上,王福庵先生则是当之无愧的一代巨匠。虽然其作品的面貌非常丰富,对篆字结体的处理也是多种多样,而且有着高超的篆书创作水平,但在这其中最能代表其篆刻风格与艺术成就的,还是多字的铁线篆印,如“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”“愿得黄金三百万,交尽美人名士,更结尽燕邯侠子”等,风格特征明显,对工稳印的创作特别是多字工稳印的创作影响深远。

宽边圆朱文的远祖当然是三晋古玺,而其宽边的形式则源于古老的印章制度。因为印章的凭信功能,要求它要在形式上更能引人注目,所以,印章的宽边一直得以延续,特别是在官印体系内(包括当下的公章),“宽边”更是成为一种固定的形式要素。文人篆刻家在创作圆朱文印时,偶尔也会利用一下“宽边”的形式感。如果说古玺印采用宽边意在强调形式感从而来显示印信的威权功能,纯艺术创作中对宽边的运用,则是利用这样一种“图式”来调动人们的审美感受。另外一点,宽边的运用可以调节印面的氛围,可以稳定印面秩序、化解印面各元素之间的矛盾。特别是运用于大篆创作时,由于大篆文字的结体变化幅度大,印人们会利用宽边来协调重心。

当然,这类印章在形制上是近于古玺印的,也可以划归到古玺印的体系当中去。但很多善于工稳印创作的篆刻家创作宽边印时,无论对入印篆字的撷取改造,还是塑造出的篆字形象及其体现出的审美意蕴,又都是“圆朱化”的,可以视为圆朱文印创作中对古玺印元素的借鉴和利用,是对圆朱文印表现形式的拓展。

刘熙载在其《艺概·书概》中说:“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚。文,经纬天地者也,其道惟阴阳刚柔可以该之。”一言以蔽之,艺术乃“究天人之际”(司马迁语)的产物,与天地之属性一致,亦有阴阳刚柔之别。我们一直把精工秀美作为圆朱文印的风格特色和审美主旨来看待,所以,能够在作品中体现这种“精工秀美”便更受人们的推崇。但是,在圆朱文印创作领域,始终不乏有独立意识、有独立追求的人,他们更希望在追求优美典雅的同时,维护篆刻艺术最根本的属性——金石气息。而金石气息,源于以刀刻石的独特创作方法,也源于金(刀)和石(石质印材)各自的特性,更源于镌刻过程中艺术家对“金”“石”特性的发掘和利用。刀锋所向留下的痕迹、印石就刀所形成的崩残,都是“金石韵味”的重要构成元素和表现方式。而作用于圆朱文印创作的精工,最佳效果往往被我们理解为线条的光洁,但线条光洁便不能露出刀痕,所以,这样的用刀方法类似于书法创作中的“藏锋”,而这是与通常所论之金石气息、金石韵味无缘的,应该属于别有追求、别有韵致之金石气息。

欲追求印章的金石气息,欲在创作中表现文化人的个性修养和率真自在,更自由随性的刀法运用便成为一些印人的选择。“露锋”或是体现运刀“快感”的创作方法受到了一些人的青睐,虽然这对于圆朱文印所追求的醇和雅静有某种程度的销蚀,但也确实丰富了作品的表现手段和风格样式。

圆朱文印,特别是那些以精工唯美、雅静秀润为终极理想的圆朱文印作品,是要为这种终极目标的追求舍弃很多东西的,尤其是对“金石气息”的舍弃,经常引来一些理论家、欣赏者的诟病,认为这是对篆刻艺术核心元素的抛弃。但不能不说,对于艺术风格及其塑造手段的选择,有时类似于对“鱼与熊掌”的选择,“二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也”。艺术家只能依据自己的主观追求、心性禀赋作出选择,并将这种选择进行到底。当然,艺术家的风格探索也可以是多元的,也可以做多种风格的尝试,大可不必被一个概念禁锢了自己艺术探索的脚步。

篆字“印化”是篆刻家的必修课,入印篆字“印化”的效果,直接关乎篆刻作品的风格走向甚至创作的成败。

印化,就是根据印面的需要而对篆字进行的“加工处理”,即选择一种更适合于印章形制、更符合作者审美诉求、更利于作品风格凸显的篆字结构方式。秦汉创“摹印篆”应用于印章制作,就是一个很成功的篆字“印化”的例子,而且也是秦汉印风格的重要决定因素。在圆朱文印的创作中,为了求得印面的和谐统一,必须强调文字间的秩序性,所以借鉴汉代“摹印篆” 对入印篆字加以“印化”改造便成为必然。王福庵正是得益于这方面的成功实践,才塑造了自己的主流风格,即后世学者所称的“铁线篆”。而他在创作少字数作品或是印面比较疏朗的作品时,则更多地保留了入印篆字的原生形态,带有他自己的书写意趣和书写风格。当然,他对这种篆字的应用是灵活机动、得心应手的,所谓“灵活机动”是说他会根据印面的需要让这些篆字穿插有致、错落自然,而且还能互相照应、顾盼生姿,无论采取按字数平分印面的方式,还是根据构图需要改造篆字造型的印面构成方式,都有对“书写意趣”的表达。

创作圆朱文印的用篆原则以沙孟海的“纯用小篆”说、陈巨来的“纯宗《说文》”说最具代表性,大都将圆朱文印的用字范围限定在小篆、《说文》一系。陈巨来在 《安持精舍印话》中有如此的认识:“宋圆朱文创自吾 (吾丘衍)、赵 (赵松雪),其篆法、章法上与古玺汉印、下及浙皖等派相较,当另是一番境界。学之亦最为不易。要之,圆朱文篆法纯宗《说文》,笔画不尚增减,宜细宜工,细则易弱至柔软无力,气魄毫无;工则易板,犹如剞劂中之宋体书生梗无韵。必也使布置匀整,雅静秀润。人所有不必有,人所无不必无,则一印既成,自然神情轩朗。”

这些说法自有其道理,毋庸赘言,但也有因循旧制、受“圆朱文”即“元朱文”之说影响的成分,这也直接制约了圆朱文印对风格多样性的探索。毕竟,篆法是决定篆刻风格的决定性因素,对篆法的限定,无疑是对圆朱文印创作方式、发展方式的限定。但我们在欣赏历代名家的圆朱文印作品时会发现,为了印章形式、风格的丰富,艺术家们在用字上可谓殚精竭虑、用心良苦。他们打破了很多禁忌,包括“纯用小篆”“纯宗《说文》”一类的限制,大胆地应用《说文》、小篆以外的篆体。

关于当代的圆朱文印创作,人们的观念更为开放,视野更为开阔,对圆朱文印本质属性的认识和理解也更具开放意识,所以,对小篆以外字体特别是对金文大篆的开发和利用便成为一种选择,这直接改变了圆朱文印创作的格局,大大拓宽了圆朱文印的发展空间,极大地丰富了圆朱文印的风格样式。金文、石鼓文等相对于小篆有着更丰富、更自由的结体方式,这种结体方式的丰富可以打破经典圆朱文印追求端庄儒雅的单一模式,塑造出更生动活泼的印面。而且,大篆文字结构复杂而多变,在组合印面时也会为创作者提供更多的应用契机、形成更多的趣味效果,印面也能借以产生神秘、玄奥的审美效果。

从艺术审美的角度讲,大篆作为形式更多样、古韵更浓郁的字体,是圆朱文印创作难得的素材资源,而且这是很少被前辈印人开发利用的宝藏,所以,它应是圆朱文印再造辉煌的重要保障。

“大道至简”,简是一种美,是一种境界。以最简约的外在构成容纳作品丰富的文化内涵,以最简朴的技艺手法揭示作品的精神本质。西方艺术家达·芬奇曾经说过“简单是美的极致”,我想,他所谓的“简单”其实就是我们审美语汇中的“简约”。简,让艺术作品更具感染力,能够最大限度地调动欣赏者参与到作品的“二度创作”之中,赋予作品更广的内涵辐射。圆朱文印的构成元素是极简的,尤其是构成印面的线条是以纯粹为最高审美诉求的。它不再谋求外形的丰富、质感的丰富,而是力求线形的纯粹、质感的纯粹,以此确保圆朱文印纯粹的品质,也构成了圆朱文印独特的艺术之美。在追求纯粹的过程中,刀锋是藏而不露的,刀痕也是湮灭无形的,没有刻意地表现自己的存在,而是以自身隐退的方式让印面更加清澈、更加妩媚、更加趋近于圆朱文印的创作理想——精工秀雅。

“刚健婀娜”一词是邓石如对其印风的自我评定,他在为罗聘所刻“乱插繁枝向晴昊”一印的边款中,有“两峰子画梅琼瑶璀璨,古浣子摹篆刚健婀娜”的句子。很显然,邓氏以“刚健婀娜”一词凝练地概括其印章特别是印中篆法的基本特色,所以也成为后世学者对其印风的一致评价。但要在此略作说明:“刚健”一词大多指向方劲瘦硬一路线条的特质,在讲究“金石气”的篆刻创作和评鉴中,“刚健”也就应有更明确的指向。“婀娜”有摇曳生姿的语意,邓石如的作品,字与字之间相互独立,线条走势上也就有着不同方向的律动,整体观之,确有摇曳生姿之趣。

圆朱文印的创作,因其审美诉求的倾向性,当然是以婀娜为主,刚健的成分很少,但这并不代表在具体的作品中不能让两种审美品质兼容。事实上,很多优秀的圆朱文印作品都是能够通过婀娜的外在形态去体现刚健的金石意趣的。

“精工秀雅”被视为圆朱文印的本质属性,所以,对精工秀雅的追求也就成为圆朱文印创作者的一种审美自觉。

精工,主要指创作手段的精确、细腻,而精确、细腻的创作手法是与艺术家对创作技艺的千锤百炼分不开的。正所谓“百炼刚化为绕指柔”,指的就是这样一个对技法、技能不断锤炼、不断提升的过程,一个“化刚为柔”的过程。精工,很多人能够通过创作实践的锻炼做到,难的是让这样一种“精工”产生“高级”的艺术效果,这就不是一件容易的事情了。由精工之技,实现秀雅之美,让技法手段与艺术精神高度契合是优秀圆朱文印创作的关键所在。

篆刻艺术之美,主要体现在“篆”与“刻”两个方面。“篆”的运用,说到底是这门传统艺术形式的一种文化定位,因为篆之雅、篆之美是文化的承载,也确保了印章一艺能够摆脱世俗实用的桎梏,延续一种千年不灭的人文精神。也正是在“篆”的护佑下,篆刻的“刻”才富有了独特的美感、审美的意义,才能从自然和手工的基础上得以升华,成为一种能够体现独特金石韵味又具有深刻内涵的镌刻。

“篆”和“刻”从两个方面塑造了这门独特的民族传统艺术形式,而之所以有这样的结果,其根本的原因是东方文化思想的滋养,是东方文化的培养基,孕育了这一在方寸之间呈现大千气象的艺术形式,赋予篆刻以灵魂,令每一根线条、每一个结字都能在貌似平常的刻画中,演绎出无与伦比的艺术美感。

历史上各个时期、艺术发展的各个阶段,对美的认知都是千差万别的。这本是一个再正常不过的事情,而正是因为有了这种认识上的差异,才促成了艺术的百花齐放,促成了艺术史的高度繁荣。然而每一个历史时期,大的文化氛围也确实不尽相同,一些时代骄子,也就是那些掌握了话语权、在文化艺术的品评中起主导作用的人,往往站在自己的立场上,对不同于己的观念和作品持否定和打压的态度,这是一种悲哀,然而这种悲哀在很多时代都难以幸免。

对圆朱文印之美的评价就很具有代表性,圆朱文印所代表的阴柔之美,或曰婉约之美、醇和之美,是艺术美不可或缺的重要组成部分,而且这种美具有颐养身心、抚慰灵魂的作用。从传统文化精神的角度来审视,无论是“重为轻根,静为躁君”的道家思想,还是“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”的儒家思想,抑或“灵台清静,静能生慧,慧能生智”的佛家思想,都崇尚圆朱文印所体现出的美的品质。但是,这种具有古典主义内涵的美学追求,却遭到了当代一味寻求视觉刺激、一味追求“情感宣泄”的潮流冲击。

细究之,所有造型艺术大师都是能工巧匠,都是“心中有神、腕下有鬼”的实践家。因为,再高明的构思都需要落实在创作材料之上,向创作介质转化的过程是离不开技法和技术支撑的,不然的话,艺术家理想中的“漫天云锦”最终会堕落为“一地鸡毛”。优秀的艺术家在创作时,要能够心手相应,做到高妙的匠心与高超的技巧的高度统一。

著名作家纳博科夫曾经说过:“风格与结构才是作品的精华所在,伟大的思想只是句空话。”是的,如果思想真的能够代替一切,艺术便可以消亡了。人们去阅读圣贤大德的美学著作,或是聆听精神病患的梦中呓语即可,何必在作诗时“吟安一个字,拈断数茎须”,何必在著书时“披阅十载,增删五次”,雕花木匠出身的齐白石也就不用“衰年变法”,为了将笔下的游虾画出神采而“五变其法”了。

作为“方寸艺术”的篆刻,让小小的印面承载丰富的文化内涵、展示丰富的艺术美信息、诠释作者的审美追求及作品风格,这些对创作手法、表现技巧的严格要求是可想而知的。仅仅一根线条的刻画,若要想让其正确地传达艺术家的审美愿望、实现作品的完美无憾,也绝非轻易就能实现的。无论是狂放的写意印,还是以精工秀雅著称的圆朱文印,都是如此。匠心经营、刀工精湛,是创作优秀作品的必然要求。

“细节决定成败”,无论是打拼事业还是艺术创作,都应在细节上倾注心力。匠心与绝技在艺术作品的创作过程中是相辅相成、互为倚重的。一位优秀的艺术家,只有经过了不辍寒暑的基本功训练,才能在创作时进入“从心所欲,不逾矩”的状态,才能刀工精湛、收放自如,才能让作品正确地反映创作者的真正意图、实现最符合理想的创作效果。

薛永年先生在论及绘画时曾经说过这样一段话:“工匠精神与写意精神其实不矛盾。……注重理想表达和内心抒发的写意精神,可以是工致细腻的工笔形态,也可以是豪放概括的写意形态。二者都需要真情实感的抒发,同样需要细节的认真对待,不管是造型、笔墨,还是布置构图,都是差之一毫,谬之千里。”

再奔放的情思也需要细腻的表达,也需要对细节的考究,只有如此,才能放得开、守得住,才能让技法准确无误地表达想法、落实匠心。而对于圆朱文印这种以精工秀雅为风格特征的作品而言,对细节的关注就更是“题中应有之义”。“精微”之处,是体现作品创作难度、美学品质乃至艺术高度的关键所在。

![]()